지난주는 내내 딩굴거렸다. 논문쓰고 났더니 지쳤는지, 아님 내처 꾸역꾸역 달려왔던 것에 질렸는지, 이제

헝클어질대로 헝클어져서 다리조차 안 움직여지는 거였는지.

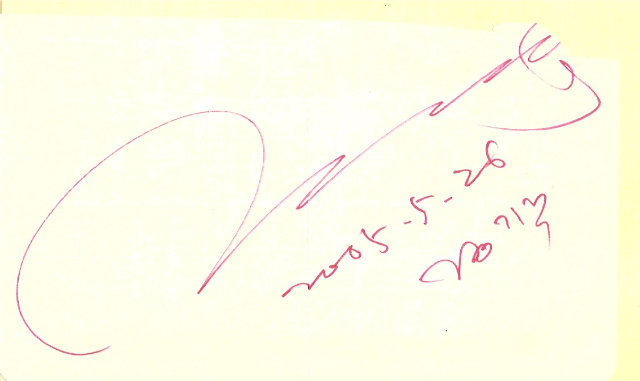

수욜엔 학교서 김기덕의 빈집을 보고, 목욜엔 논문섭째고 김기덕 강연회가서 질문하고 사인받고, 금욜엔 모처럼

술마시고, 토욜엔 친한 누나 결혼식, 일욜엔 집에서 내내 잠.

김기덕의 영화는, 현실을 보여주기 위한 깡통따개같은 거다.

잔혹해 보일 수도 있는 영상들과, 적나라할 수도 있는 정형적일 수도 있는 남여의 역할, 그리고 하나같이

우울하고 어둡고 아픈. 이게 당연한 거라 여기며 살아왔던 것들을 낯설게 하고 난 정상의 감수성과 예민함을 갖고

있다 생각했던 것들에 문득 이질감으로 경악을 느끼게 하는. 그래서 그의 영화는 내겐 아름답다.

말이 닿지 못하는 차원에서 두명의 인간이 만나고 이해하고, 한장한장 그림과도 같은 상징과 의미들로 가득찬

화면들을 통해 의식의 흐름을 전하고. 가슴이 아프면서도 이거 진짜다 싶은...

김기덕은, 강연회 처음에 인사를 생략했다. 정확히 말하자면, 칠판으로 가더니 휙휙 글자로 '반갑습니다'라며

인사말을 날려썼다. 다소 파격이었지만, 신선했다. 그이기에 더욱 납득할 수 있었다. '소통'을 끈질기게

이야기하는 감독이라 여겼기에, 그에다 대고 카메라폰을 찍어대는 건 왠지 아니다 싶어서 말았지만 칠판만은

한장 남겼다. 머, 결국 사인까지 받고 말았으니 그다지 수평적이고 인간적인 '소통'과는 좀더 거리가 멀어진거

같기도 하지만.ㅋ

심각하게 무기력하다. 오늘 아침에 좀 나아지나 했더니 아니다.

수욜쯤 여행이나 다녀와야겠다. 어딘가 있을 빈집..

'[리뷰] 여행과 여행사이 > 영화' 카테고리의 다른 글

| CGV의 Cine de Chef, 맘마미아. (0) | 2008.09.17 |

|---|---|

| [리뷰] 감정의 순수함에 대한 희롱..친절한 금자씨.(2005.8.3) (0) | 2008.07.27 |

| [리뷰] 괴물.."끝까지 둔해빠진 새끼들"(2006.8.11) (0) | 2008.07.20 |

| [리뷰] 놈놈놈 @ CGV골드클래스 (0) | 2008.07.20 |

| [리뷰] 웰컴투동막골(2005.08.20) (0) | 2008.07.16 |