로댕 미술관에 도착한 시간은 대략 점심시간이 지난 2시경, 우선 근처의 까페에서 배를 채우고 입장하기로 했다.

입구 바로 옆켠에 있던 까페에서 치즈샌드위치 하나랑 와인 한 잔을 주문했더니, 와인잔이 철철 넘치도록 따라진

레드와인이 나왔다. 물론 잔이 그렇게 큰 편은 아니었다고는 하지만, 잔이 찰랑이도록 따라마시는 와인이라는 거.

한국엔 이렇게 편히 마시는 와인이 아니라 고급스러운 몇 만원짜리 잔에 살짝 따라마시는 와인만 들어온 게 애석할

따름이다. 치즈가 듬뿍 들어있던 샌드위치를 먹고 힘내서 로댕 미술관, 드디어 입장.

로댕 미술관의 티켓이라기엔 좀 어색한 그림이 들어가 있다. 알고 보니 이 곳에는 로댕의 대표적인 조각들 말고도,

쉽게 보기 힘든 그의 습작들과 소묘도 전시되어 있었기 때문인 듯 하다. 그렇지만 나더러 티켓 전면에 넣을 만한,

로댕 미술관을 대표할 만한 것을 고르라면...아마 정원 맨 안쪽에 있는 긴의자가 아니었을까 싶다.

계속된 여행이 아무래도 피곤했던 탓일까, 부쩍 심해진 일교차 때문일까, 그것도 아님 방금 홀짝대며 마셨던 와인

때문일까, 정원을 한 바퀴 둘러보다가 도착한 정원 끝에는 정말 편안해 보이는 긴의자가 있었고, 잠시 낮잠이

들고 말았다. 그늘의 서늘함이 으스스한 추위로 느껴질 즈음이 되어서야 겨우 깨서는 한동안 정신을 못차린 채

멍때리고 있었지만, 짧은 낮잠 덕에 하루를 다시 시작하는 느낌으로 로댕 미술관을 돌아보기 시작했다.

지옥의 문. 로댕의 대표작이다. 예술작품 중 이론적으로 몇 번이고 같은 작품을 찍어낼 수 있는 판화나 조각 같은

작품에는 작가가 몇 분의 몇 이런식으로 자신의 작품을 '인증'한다. 예컨대 7/150 이라고 하면 총 150개의 작품이

복제된 것까지 작가의 작품으로 인증이 된 것으로 그중 일곱 번째로 만들어진 작품이란 이야기다. 한국에도 지옥의

문이 하나 '오리지널'로 있다. 리움미술관에 일곱번째인가 여덟번째인가로 제작된 작품이 있다고 하는데, 글쎄..

작품이 '오리지널'이라는 작가의 인증 절차라는 건, 사실 작품의 희소성을 유지하려는 의도가 가장 크지 않을까.

'강철의 연금술사'라는 일본 애니에 나오는 차원의 문이랄까, 그것의 이미지가 아마 이 지옥의 문에서 차용된 것이

아닐까 생각할 정도로 '강철의 연금술사'의 이미지가 강했거나, 혹은 매우 유사했다. 말로만 진부하게 들어왔던

지옥의 문이라는 게 갖고 있는 아비규환과 혼돈의 이미지를 다른 곳에서 먼저 접해 버려 김이 빠져버린 셈이 되고

말았다. 뭐랄까, 마치 관용구처럼 쓰이는 몇개 단어들..'밤꽃향기'라거나 '아지랑이'같은 표현들이 애초 유래한

평화로운 농촌에서 떨어져서 이상한 야설이나 아스팔트 위에서 뒹구는 단어가 되어버린 것처럼.

마치 그 옛날 지구를 떠받치고 있었던 아틀라스나 타이탄들처럼,(정확히 이 아이들이 지구를 들었었는지는 확실히

모르겠지만..대충 그런 근육 불뚝거리고 인고의 세월이 깊은 주름으로 파인 신족이라고 치고,) 세 사람이 어깨를

잔뜩 긴장한 채 햇살을 떠받치고 있다. 저 부드러우면서도 강인해 보이는 근육의 꿈틀거림. 인간이다.

아무리 강인하게 단련이 된다 해도 부드러운 질감과 곡선형의 윤곽은 어쩔 수 없다. 그렇지만, 아무리 부드럽고

혹은 허약해 보인다 해도 저치들은 지금 햇살을 이고 있다.

이 동상은 왠지 이목을 끌었다. 언젠가 티비에 나왔던 60대 보디빌더같은, 그런 생뚱한 조합에서 기인한 걸까.

얼굴은 꽤나 나이들어보이는 데다가, 굳게 악다문 입은 왠지 세상에 치이다 맺힌 근성이랄까 똥고집을 느끼게 한다.

그러면서도 아직 시들지 않은 육체는 나ㅡ름 긴장감이 풀리지 않은 근육으로 감겨 있는 듯이 보인다.

빅토르 위고를 기리며 제작했다는 조각. 로댕 미술관에 들어서서 길게 이어진 정원에는 몇걸음 옮길 때마다 멋진

조각들이 자리깔고선 날 기다리고 있었고, 그때마다 몇걸음 걸어들어가서 줌-인했다가, 다시 몇걸음 빠져서

줌-아웃했다가, 한바퀴 돌아보기도 했다가, 그런 스텝을 밟았다.

정원 끝에서 날 기다리던 긴의자들. 이미 몇몇 사람들이 자리를 차지한 채 햇볕을 쬐며 누워서 책을 읽거나 애인과

소곤거리거나 혹은 아이를 보고 있었다. 냉큼 자리를 잡고는 내가 걸어온 쪽을 향해 사진 한 장. 덤불로 마치

성벽처럼 담을 쌓고 세 개의 아치형 문도 내놨다. 그 사이로 살짝 보이는 로댕미술관 건물.

토막잠이나마 자다 일어났더니 몸이 으슬으슬했다. 원래는 긴의자 사진도 좀 찍고 주변의 짙은 숲 분위기를 한껏

살린 사진도 몇 장 남기려고 했었지만 모두 포기, 그나마 햇볕이 나뭇가지에 걸리지 않고 바로 내리쬐는 곳으로

나와 몸을 덥혔다. 깔끔하게 관리된 정원, 그리고 깔끔하게 지어진 건물.

이건 로댕의 비너스라 해야 할까. 뭔가 다른 이름을 붙였겠지만, 왠지 팔이 없는 걸 보면 비너스..란 이름이 자동으로

떠오른다.

이건 지옥의 문 위에 걸터앉아 뭔가를 고민하는 표정의 '생각하는 사람'. 영어로 된 작품 제목은 'the Thinker'.

할머니 두분이서 그 앞 벤치에 앉아 이 생각에 잠긴 녀석을 바라보고 계시길래 사진 한장을 부탁드렸다. 외국에

혼자 여행을 다니면서 자기 사진을 남기기란 얼마나 귀찮고도 번잡한 일인지. 한국 사람들만큼 사진 잘 찍는

사람들을 만나기가 쉽지가 않은 것 같다. 프랑스 할머니들이 두 번만에 그럭저럭 포착하는데 성공하신 '생각하는

사람 따라하기'.

사실은 좀더 무릎을 접어 올리고, 고개를 숙이고, 발도 11자로 모았어야 했다. 왜 내가 같이 여행다닐 사람 없었던

걸 아쉬워하는 때라는 게 고작 요런 사진을 좀더 완벽하게 재현하지 못했다고 생각하면서일까.ㅎ

그래도 할머니들은 연신 웃어대시면서 재밌다고 야단들이셨으니 뭐, 나쁘지 않다.

건물 안에 들어서니 로댕의 초기부터 말기까지, 그가 창조해낸 온갖 청동조각, 대리석상, 소묘들이 가득하다.

그 중 아마 그의 제자이자 연인이었다고 알려진 까미유 끌로델의 두상이지 싶은데, 무언가에 놀란 듯한 눈매를

보고 장난기가 발동했다. "엄머~ 다시 한번 말해봐~ 뗄미뗄미~"

2층에 걸쳐있는 그의 작품들을 둘러보고 나왔지만, 애초 정원을 거닐며 만났던 로댕의 대작들이 남긴 기억이 워낙

강렬했어서 사실 건물 내의 작품들은 그다지 내 맘을 흔들지 못했다. 건물 밖에 나와서 다시 정원을 휘 둘러보던

중에 만난 장미꽃들. 그새 내 눈이 반듯하게 정돈된 프랑스식 정원과 화단에 익숙해졌기 때문인지 이렇게 삐쭉대고

하늘높이 피어오른 장미를 보니 왠지 다듬어지지 않은, 날것의 느낌이 신선했다.

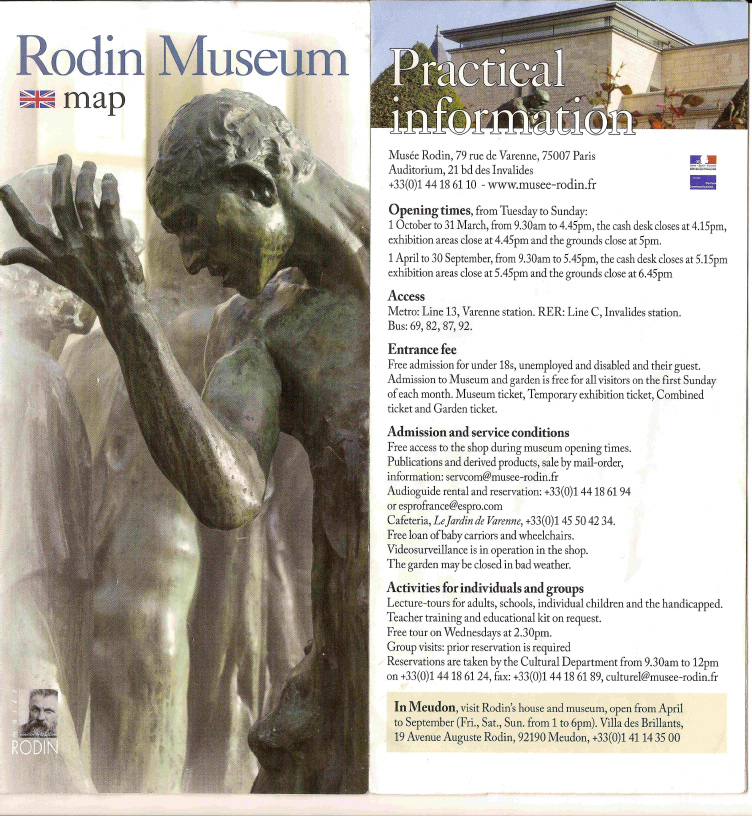

로댕 미술관의 브로슈어.

입구에서 정원 반쪽.

정원 반쪽에서 끝까지 나머지 반쪽.

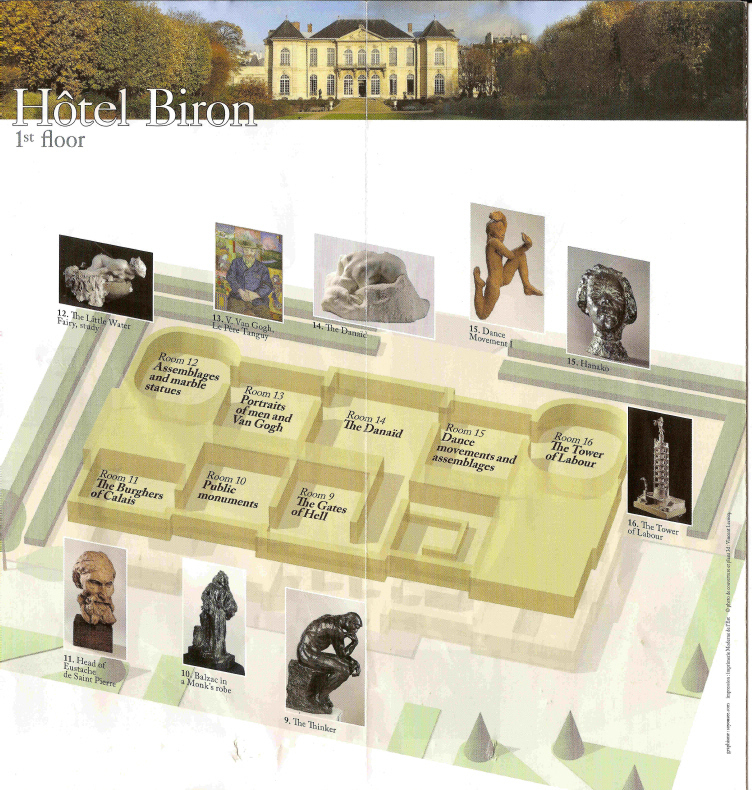

1층. 알겠지만 어떤 나라들은 한국에서 1층이라 불리는 층을 'ground floor'라고 하고, 그 위부터 '1st floor'(일층)

이라고 한다. 프랑스가 그랬다.

그래서 여기가 한국식으로는 2층, 프랑스식으로는 1층.

오랑주리 미술관의 정문 앞에는, 두 남녀가 정열적으로 키스를 나누고 있는 청동상이 놓여있다. 왠지 정면에서

바라보기는 겸연쩍어서 살짝 가재눈으로 흘깃대야 할 것처럼, 그렇게도 뜨겁게 자신들의 감정에 몰입해 있다.

이게 로댕 미술관 1층 로비에 있는 '키스'라는 작품과 같은 거다. 다만 미술관 내의 '키스'는 흰색 대리석이었다면

이건 청동으로 만들어졌다는 게 다를 뿐..그의 작품들을 보면서 남자의 몸과 여자의 몸이 이렇게 다르구나, 라는

새삼스런 깨달음이랄까. 키스하는 이 두 남녀의 몸을 보아도 동그란 어깨와 완만한 둔덕이 피어오른 여체와

어딘지 우악스럽고 쫀득하게 강인해 보이는 남성의 몸이 그럴듯한 앙상블을 이루고 있다.

'[여행] 짧고 강렬한 기억 > Paris, France-2008' 카테고리의 다른 글

| [파리여행] 무도회가 벌어지고 있는 듯한 공간, 루브르 궁전의 야경. (14) | 2008.10.15 |

|---|---|

| [파리여행] 리슐리외의 저택, 팔레 루아얄 (4) | 2008.10.15 |

| [파리여행] 바토무슈를 타고 파리 야경 감상하기. (8) | 2008.10.13 |

| [파리여행] 진정한 포스팅이 하루에도 수백장, 세익스피어 앤 컴퍼니 (2) | 2008.10.10 |

| [파리여행] 분홍빛 미니개선문을 지나 루브르 입성. (4) | 2008.10.09 |