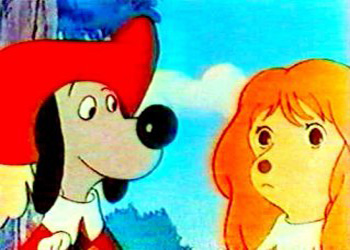

어렸을 적 빼놓지 않고 티비에 달라붙을 듯 봤던 달타냥과 삼총사, 아토스, 아라미스, 그리고 포르토스가 나오는

만화영화가 뒤마의 '삼총사'를 처음 접했던 기억이다. 촌뜨기 달타냥이 왠지 밍숭하게 생긴 강아지로 출현했던

'동물의 세계' 버전이 먼저 있었고, 그 다음에는 아직 젖내나는 어린아이의 '인간' 버전이 있었다. 아라미스는

복슬대는 털이 고혹적이던 긴 속눈썹의 푸들, 그리고 긴 금발머리의 '알고 보니' 여자였다는 미남캐릭터로 나왔고,

아토스는 술잘 먹고 큰소리만 질러대는 마초같은 캐릭이었던 거 같다. 포르토스는 수염을 멋지게 다듬은 신사같은

이미지였던 거 같지만, 하도 어렸을 적이라 잘은 기억나지 않는다.

사실 그 만화는 내게 일종의 정신적 스트레스를 안기기도 했었다. 주인공은 오로지 하나, 달타냥이어야 한다고

믿고 있던 어린 내게, 달타냥보다 외모나 칼쓰는 솜씨에서나 우위에 서는 인물이 세명씩이나 균형감을 맞춰

'삼총사'로 등장하고 있다는 게 상당히 혼란스러웠던 거 같다. 왠지 달타냥보다 다른 인물에게 무게가 실린다

싶으면 기분이 상하기도 하고, 달타냥한테 괜히 미안해하기도 하고 그랬던 거 같다.

되게 유치했던 거 같기도 하지만, 사실 그런 식의 캐릭터에 대한 충성심이란 건 지금도 여전히 남아있다.

그저 '무한도전'을 먼저 보기 시작했다는 이유 하나로 '1박2일'이나 '패밀리가떴다' 같은 후발프로에 대한

경계심을 품는다거나, 어느 순간 '패밀리가떴다'를 보며 웃고 있는 나를 의식하며 '무한도전'의 여섯 멤버들에게

미안한 마음이 들었다거나, 별반 어렸을 적과 달라진 게 없는 정신상태랄까.

어쨌거나...개와 인간, 두가지 버전의 '달타냥과 삼총사'(기어이 만화영화 제목을 내마음대로 지어부르고 있다)

만화의 공통적인 적은 바로 리슐리외, 루이 13세 치하의 당대 프랑스를 주름잡는 재상이었다. 개로 표현할라치면

턱밑에 주름이 꼬깃꼬깃하고 눈가는 음흉한 게 다크서클이 근육으로 안착해 버린 불독..이었던가, 그리고 사람으로

치자면 속에 구렁이를 댓마리쯤 숨기고 있는 모사꾼이자 음모가로 나왔던 거 같다.

그렇지만 리슐리외는 사실 훌륭한 재상이었다. 귀족들간의 권력 암투로 혼란해진 프랑스를 안정시키고, 왕권을

강화하여 절대주의의 기반을 닦은 유능한 정치가였다는 게 역사가들의 중평인 게다. 다시 한번, 캐릭터에 대한

충성도를 시험에 들게 하는 순간이다. 새롭게 알게 된 리슐리외가 좋은가, 그저 어려서부터 주인공으로 친숙했던

달타냥과 삼총사가 좋은가.

주인공을 누구로 한 이야기를 듣는지, 그리고 누가 들려주는 이야기를 듣는지..라는 문제는 이래서 중요하다.

건물에는 들어갈 수가 없는 듯 했다. 무작정 앞마당을 따라 걷다보니 또 이상한 분수가 나온다. 어디서 본 거 같다

싶더니 라데팡스 가는 길에 마주쳤던 '스댕 재질'의 설치미술작품과 비슷하지 싶다. 셀카에 지친 내가 반사물을

이용한 사진은 어떨까 잠시 장난치고 있을 때 눈여겨 보았던 그 볼록거울같은 은색 구.

그걸 몇개 이어붙이니 저런 분수대가 되는구나 싶었다. 라데팡스의 그것처럼, 역시 파란 하늘과 쿠키색 건물과

카메라를 들이댄 내 모습을 비추고 있다.

이 아이들이 노는 걸 보면서 살짝 놀랐다. 어렸을 적 우리가 하던, '무궁화꽃이 피었습니다'랑 비슷한 놀이를 하고

있었던 거다. 문득 생각난 김에 네이버에 물었더니 프랑스의 나라꽃이 백합인지, 흰붓꽃(아이리스)인지 명확치

않은 것 같지만..어쨌든 그렇담 이 아이들이 저 하얀 기둥에 등돌리고 웅얼대던 프랑스어는 '백합꽃이 피었습니다'

라거나 '아이리스가 피었습니다'라는 의미였던 걸까.

해맑게 뛰노는 아이들, 회전목마를 좋아하는 아이들, 그리고 '아이리스가 피었습니다'를 하며 노는 아이들.

보기에 참 좋았다.

프랑스식 정원은 이곳 역시 잘 가꾸어져 있어서, 가로수 두 줄로 이루어진 산책길은 선명한 아치를 그리고 있었다.

아이들의 구김없고 때묻지 않은 웃음소리가 귓가에 여전히 맴돌고 있어서 그런지 군기 잘 잡힌 신병처럼 각잡혀서

서있는 나무들을 너그러이 보아넘길 만큼 마음이 후해진 이후, ㅁ자의 건물로 감싸진 마당이 그 자체로 포근하고

넉넉한 휴식공간이 되어 버렸다.

만화영화가 뒤마의 '삼총사'를 처음 접했던 기억이다. 촌뜨기 달타냥이 왠지 밍숭하게 생긴 강아지로 출현했던

'동물의 세계' 버전이 먼저 있었고, 그 다음에는 아직 젖내나는 어린아이의 '인간' 버전이 있었다. 아라미스는

복슬대는 털이 고혹적이던 긴 속눈썹의 푸들, 그리고 긴 금발머리의 '알고 보니' 여자였다는 미남캐릭터로 나왔고,

아토스는 술잘 먹고 큰소리만 질러대는 마초같은 캐릭이었던 거 같다. 포르토스는 수염을 멋지게 다듬은 신사같은

이미지였던 거 같지만, 하도 어렸을 적이라 잘은 기억나지 않는다.

사실 그 만화는 내게 일종의 정신적 스트레스를 안기기도 했었다. 주인공은 오로지 하나, 달타냥이어야 한다고

믿고 있던 어린 내게, 달타냥보다 외모나 칼쓰는 솜씨에서나 우위에 서는 인물이 세명씩이나 균형감을 맞춰

'삼총사'로 등장하고 있다는 게 상당히 혼란스러웠던 거 같다. 왠지 달타냥보다 다른 인물에게 무게가 실린다

싶으면 기분이 상하기도 하고, 달타냥한테 괜히 미안해하기도 하고 그랬던 거 같다.

되게 유치했던 거 같기도 하지만, 사실 그런 식의 캐릭터에 대한 충성심이란 건 지금도 여전히 남아있다.

그저 '무한도전'을 먼저 보기 시작했다는 이유 하나로 '1박2일'이나 '패밀리가떴다' 같은 후발프로에 대한

경계심을 품는다거나, 어느 순간 '패밀리가떴다'를 보며 웃고 있는 나를 의식하며 '무한도전'의 여섯 멤버들에게

미안한 마음이 들었다거나, 별반 어렸을 적과 달라진 게 없는 정신상태랄까.

어쨌거나...개와 인간, 두가지 버전의 '달타냥과 삼총사'(기어이 만화영화 제목을 내마음대로 지어부르고 있다)

만화의 공통적인 적은 바로 리슐리외, 루이 13세 치하의 당대 프랑스를 주름잡는 재상이었다. 개로 표현할라치면

턱밑에 주름이 꼬깃꼬깃하고 눈가는 음흉한 게 다크서클이 근육으로 안착해 버린 불독..이었던가, 그리고 사람으로

치자면 속에 구렁이를 댓마리쯤 숨기고 있는 모사꾼이자 음모가로 나왔던 거 같다.

그렇지만 리슐리외는 사실 훌륭한 재상이었다. 귀족들간의 권력 암투로 혼란해진 프랑스를 안정시키고, 왕권을

강화하여 절대주의의 기반을 닦은 유능한 정치가였다는 게 역사가들의 중평인 게다. 다시 한번, 캐릭터에 대한

충성도를 시험에 들게 하는 순간이다. 새롭게 알게 된 리슐리외가 좋은가, 그저 어려서부터 주인공으로 친숙했던

달타냥과 삼총사가 좋은가.

주인공을 누구로 한 이야기를 듣는지, 그리고 누가 들려주는 이야기를 듣는지..라는 문제는 이래서 중요하다.

서설이 길었다. 그가 살던 저택, 그가 죽고 나서는 왕가에 기증되어 유소년기의 루이 14세가 머물던 곳에 갔다.

이름도 팔레 루아얄, Palais Royal이라곤 하지만 그다지 궁전의 기품이나 긍지높은 고고함은 엿보기 힘들었다.

이미 그 앞마당은 수백여개에 이를 것 같은 얼룩무늬 원기둥으로 점령당해 있었는데, 아마 공공장소에 설치된

현대 설치미술작품이 아닐까 싶었다. 아이들이 폴짝폴짝 뛰어보기도 하고, 그렇게 깡충대기에는 스스로 너무

수줍음이 많아져버린 어른들은 그 위에 올라 사진을 찍기도 하고.

이름도 팔레 루아얄, Palais Royal이라곤 하지만 그다지 궁전의 기품이나 긍지높은 고고함은 엿보기 힘들었다.

이미 그 앞마당은 수백여개에 이를 것 같은 얼룩무늬 원기둥으로 점령당해 있었는데, 아마 공공장소에 설치된

현대 설치미술작품이 아닐까 싶었다. 아이들이 폴짝폴짝 뛰어보기도 하고, 그렇게 깡충대기에는 스스로 너무

수줍음이 많아져버린 어른들은 그 위에 올라 사진을 찍기도 하고.

건물에는 들어갈 수가 없는 듯 했다. 무작정 앞마당을 따라 걷다보니 또 이상한 분수가 나온다. 어디서 본 거 같다

싶더니 라데팡스 가는 길에 마주쳤던 '스댕 재질'의 설치미술작품과 비슷하지 싶다. 셀카에 지친 내가 반사물을

이용한 사진은 어떨까 잠시 장난치고 있을 때 눈여겨 보았던 그 볼록거울같은 은색 구.

그걸 몇개 이어붙이니 저런 분수대가 되는구나 싶었다. 라데팡스의 그것처럼, 역시 파란 하늘과 쿠키색 건물과

카메라를 들이댄 내 모습을 비추고 있다.

이 아이들이 노는 걸 보면서 살짝 놀랐다. 어렸을 적 우리가 하던, '무궁화꽃이 피었습니다'랑 비슷한 놀이를 하고

있었던 거다. 문득 생각난 김에 네이버에 물었더니 프랑스의 나라꽃이 백합인지, 흰붓꽃(아이리스)인지 명확치

않은 것 같지만..어쨌든 그렇담 이 아이들이 저 하얀 기둥에 등돌리고 웅얼대던 프랑스어는 '백합꽃이 피었습니다'

라거나 '아이리스가 피었습니다'라는 의미였던 걸까.

해맑게 뛰노는 아이들, 회전목마를 좋아하는 아이들, 그리고 '아이리스가 피었습니다'를 하며 노는 아이들.

보기에 참 좋았다.

프랑스식 정원은 이곳 역시 잘 가꾸어져 있어서, 가로수 두 줄로 이루어진 산책길은 선명한 아치를 그리고 있었다.

아이들의 구김없고 때묻지 않은 웃음소리가 귓가에 여전히 맴돌고 있어서 그런지 군기 잘 잡힌 신병처럼 각잡혀서

서있는 나무들을 너그러이 보아넘길 만큼 마음이 후해진 이후, ㅁ자의 건물로 감싸진 마당이 그 자체로 포근하고

넉넉한 휴식공간이 되어 버렸다.

'[여행] 짧고 강렬한 기억 > Paris, France-2008' 카테고리의 다른 글

| [파리여행] 몽마르뜨 언덕을 오르다, 사크레 쾨르 성당 뒷통수 치러. (6) | 2008.10.17 |

|---|---|

| [파리여행] 무도회가 벌어지고 있는 듯한 공간, 루브르 궁전의 야경. (14) | 2008.10.15 |

| [파리여행] 낮잠 한토막, 로댕 미술관 (4) | 2008.10.14 |

| [파리여행] 바토무슈를 타고 파리 야경 감상하기. (8) | 2008.10.13 |

| [파리여행] 진정한 포스팅이 하루에도 수백장, 세익스피어 앤 컴퍼니 (2) | 2008.10.10 |