난간을 물끄러미 바라보며 올라섰다.

1과 1/2층에서 돌아본 전시장 풍경. 빨간 테이프가 덕지덕지 붙어서 화살표가 되고 출입금지선도 되어 다소

살풍경해 보이기도 하지만, 저너머에 따뜻해 보이는 연한 주홍불빛과 커다랗게 프린트된 사진작품들이 덕분에

더욱 화사해 보이는 것 같다.

계단을 올라가다가 문득 바라본 천장에 붙은 벽면. 페인트가 온통 쩍쩍 갈라져서는 터져 나갔다. 참 오래되기도

했지만, 사람 손이 안 닿는 건물이란 게 참 금세 황폐해지는구나.

정확히 1과 1/2층 벽면에 있는 그림. 저 움푹 들어간 곳은 뭔가 전시를 해놓거나 화분을 두려고 했던 장소일까.

아님 정확히 저 공간에 꽉 끼어들어갈 만한 수조라도 채워넣던 걸까. 그 밑에 있는 앙상한 필치의 그림이 그려진

타일들은 좀 뜬금없지 싶기도 하고 이뿌지도 않고 그렇다.

화장실. 포스팅을 하면서도 내가 지금 뭐하고 있는 건지 싶기도 하지만, 화장실 표시가 장소마다, 나라마다 얼마나

다를 수 있고 또 재미있을 수 있을 텐데 유감스럽게도 여긴 좀 아닌 듯. 전혀 특징도 없고 주변 배색을 고려치도

않았으며, 전혀 기차역 화장실이라는 느낌을 던지고 있지 않달까. 그 '기차역 화장실'스러움이 뭐냐면 당장 할

말은 없어도, 그래도 뭔가 쌈빡한 게 있을 텐데.

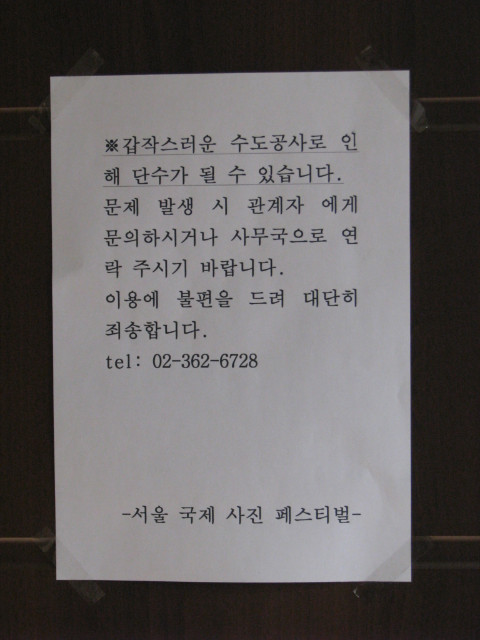

이곳은 어쨌거나 '갑작스러운 수도공사'로 인해 단수가 될 수도 있는 철거 직전의 낡고 닳은 건물인 게다.

그런 건물에서 사진전을 벌이겠다는 아이디어는 참, 처음 이런 전시가 열리고 있다는 기사를 봤을때부터

깜찍발랄한 느낌이 팍팍 들었었다.

화장실 안 창문에서 내다본 바깥세상. 겨울날 같잖게 따스한 햇볕이 나려앉은 1월의 서울역앞 광장. 때와 먼지가

구질구질하게 달라붙은 유리창에 그려지는 창살 그림자가 선명하다.

1과 1/2층에서 2층으로 올라가는 중턱에서 바라본 2층 복도. 약간 노리끼리하면서 바랜듯한 색감도 그렇고, 진회색

타일과 달걀색 도료도 그렇고, 분위기가 있다는 표현이 좀 어울리지 않나 싶다.

부록. 옛 서울역사 1층에 있는 화장실. 서울국제사진페스티벌 매표소와 카페를 겸하고 있는 공간 옆에 붙어있는

이 공사판 날림형 화장실같은 곳은 더이상 벽지나 타일로 말끔했을 분장조차 지워져 버렸다.

'[리뷰] 여행과 여행사이 > 기타(공연/전시 등)' 카테고리의 다른 글

| 사진을 위한 공간, 공간을 위한 사진..서울국제사진페스티벌 (4) | 2009.01.29 |

|---|---|

| present to myself. 서울국제사진페스티벌을 빙자한 옛 서울역사 탐방. (4) | 2009.01.29 |

| 서울국제사진페스티벌의 구서울역사와 오르세미술관. (0) | 2009.01.16 |

| 2008 인천불꽃축제 실용정보. (0) | 2008.09.27 |

| Eric Orr의 "물조각" 그리고 그 변용들. (0) | 2008.08.21 |