왠지 오르세 미술관 앞에서 친구와 만나기로 한 약속은 번번이 깨어지곤 했었다. 팡테온 위 전망대에 올랐다가

굳이 함께 내려가야한다는 안내인의 고집때문에 팡테온서 오르세까지 숨이 턱에 차도록 뜀박질하다가 결국 십여분

늦기도 했고, 노틀담 성당에 잠시 갔다가 예기치 않은 대주교 집전의 미사를 구경하며 오분만, 오분만 하다가 또

십여분 늦어버리기도 했고. 메트로와 버스를 모두 무제한 사용가능한 프리패스를 사놓고는 왜 이용하지 않냐고

타박을 듣기도 했지만, 버스나 메트로가 생각보다 시간을 많이 잡아먹는 건 서울이나 파리나 마찬가지인 게다.

옷 아래 옆구리 어간이 시뻘겋게 달아올랐으리라 생각될 즈음 멀찌감치서 이 오르세 미술관 간판이 보이면 그래도

잠시 걸음을 늦춰 한숨 돌리곤 했었다. 나 자신만의 은밀한 안도의 상징이 되어버린 오르세 미술관의 간판.

애초 기차역사였던 공간을 미술관으로 개조했다고 한다. 멀찍이 보이는 커다란 시계는 기차 역에 붙어있던 바로

그 시계라고 하며, 둥그런 천장 역시 역사의 외관을 그대로 간직하고 있다. 그 공간 한복판에 불쑥불쑥 솟아나온

우윳빛의 대리석상들.

토마 쿠튀르의 "쇠퇴기의 로마인들(la Decadance)"라는 작품의 일부. 중앙 통로의 복판쯤을 커다랗게 차지하고

있는 대작이었는데, 총기와 자정능력을 상실하고 술과 여자, 잔치로 점철된 로마문화의 말기적 징후들을 보여주고

있었다. 술먹고 싸울 듯 인상을 찌푸린 녀석, 여자와 희롱하는 녀석, 술먹고 과장된 몸동작을 취하는 녀석..온갖

인간들이 있었고 그때마다 왠지 지난 날의 내 음주생활과 그로 인한 온갖 사건사고들을 떠올리고 피식 웃음이

났지만, 대박은 이녀석. 술 취해서는 대리석상을 붙잡고 건방진 눈빛을 한채 술을 권하고 있다. 현대로 치자면,

술취해선 마네킹을 붙잡고 뒹군다거나 전봇대와 싸우는 정도..의 애미애비도 못알아본다는 개망나니 수준이 아닐까.

중간중간 앉아서 감상할 수 있도록 대리석 의자가 놓여있었다. 대리석의 선뜻한 차가운 느낌 때문에 오래 앉아있긴

힘들었는데, 그런 자리에 앉아서 몇시간이고 그림을 그리고 있는 사람들도 꽤나 보였다. 너무 자연스러운 광경.

오르세 미술관에 들어서서 한가지 이상했던 점, 왜 카메라를 찍도록 냅두는 걸까. 세계에서 손꼽힐만큼 크다던

이집트 카이로 미술관에 가서도 사진은 하나도 못 찍게 했던 것 같다. 쿠푸왕의 대피라미드 안의 석상에 누워보게

하고 왕의 계곡에 있는 무덤들에 손대고 플래시 터뜨리며 사진찍도록 냅두던 그들이었지만, 박물관에선 최소한

사진을 안 찍게 했던 거 같은데, 여긴 아니다. 오르세 만이 아니라 루브르, 오랑주르..다 그랬다.

덕분에 자유롭게 사진을 찍으며 구경했다. 스스로 정한 제한선은 플래시를 터뜨리지 않기로.

참 오밀조밀하게 공간을 쓰고 있다는 느낌이 드는 오르세 미술관의 전경. 언젠가 이야기했던 것 같지만, 불어의

'R' 발음은 대개 'ㅎ'로 발음이된다고 한다. 한국에 있을 때 누군가 파리에 오래 있었다던 사람에게 그 친구가

오르세 미술관이 좋다며, 어쩌구 하고 물었더니 한동안 못 알아듣는 척을 했다는 이야기. "오르세 미술관? 아~

혹시 오ㅎ세 미술관 이야기하는 거야? 오르세가 뭐니 촌스럽게." 라는 식으로 기어코 상대를 면박주고 싶었을까.

이 그림의 제목이 뭐였더라...파라다이스? 환타지? 남자의 로망? 꽃밭? 천국? 실낙원?

도무지 제목은 생각나지 않지만, 저 발랄하고 투명한 색감과 여인들의 말간 속살이, 그리고 저 은박지로 만든듯한

갑옷을 입은 남자의 살짝 흔들리는 표정이 너무 인상적이었다. 내가 너무 감정이입한 걸까. 사실 내가 떠올려낸

저 제목들은 모두 내 기호를 반영하고 있는 게다.

고개를 꺽은 채 허리를 뒤튼 여체. 대담하게 머리칼쪽에 던져둔 두 손 덕분에 농염하게 드러나는 젖가슴.

살집풍만한 허리와 허벅지를 보건대 분명 저 시대와 지금 시대의 미적 감각은 차이가 있지 싶으면서도, 저 조각이

내 마음을 움직이는 건 그 싱싱한 생명력과 리얼한 몸의 움직임 때문이다.

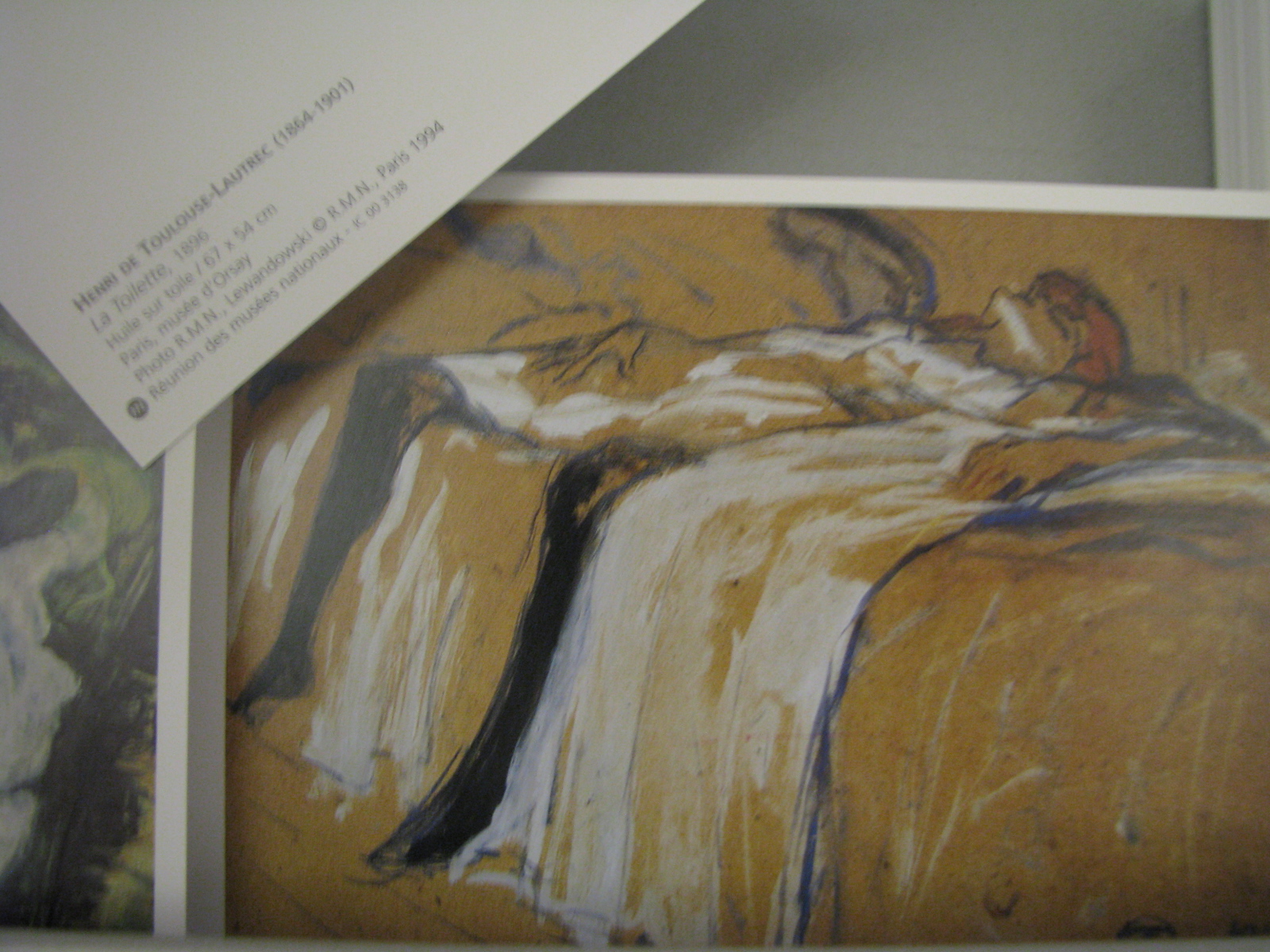

Henri de Toulouse-Lautrec(1864-1901)라는 작가가 계속 눈에 띄었다. 아마 오르세, 혹은 오ㅎ세를 방문한 오늘

내가 건져갈 미술가는 이 사람인가 보다. 거친 몇 개의 선으로 날카롭지만 섬세하게 인물에 숨을 불어넣는다.

그리고 여성의 누드가 단지 이상화된 여신을 묘사하는 것에 국한되어 있던 기존의 풍조와는 달리 여성의 누드가

갖는 통속성이랄까, 그 자체로서 갖는 의미에 집중한 그림이란 느낌이다. 마치 마네의 '풀밭 위의 점심' 혹은

'올랭피아'가 기존 화단이 고수하던 전통과 도덕적 금기를 깨뜨린 것처럼, 내가 본 그의 그림들은 모두 상당히

도발적이고, 동시에 현대적이란 느낌.

몇몇 보고 싶던 작품들이 전시되지 않고 있던 것은 아쉬웠지만, 얼마전 한국에도 왔다가면서 인사를 건넸던

부르델의 '활을 쏘는 헤라클레스'를 여기서 다시 만났던 거나, 요새 좋아라 하는 인상주의 작품들이 많았던 점은

정말 맘에 들었다.

참, 유의할 점 하나. 총 3층에 나뉘어 전시되고 있는데, 층수로 치자면 0층, 2층, 그리고 5층 이렇게 세 개 층으로

구분되어 있다. 1층과 3, 4층으로 가는 길은 찾을 수도 없으니 행여나 찾으려 노력하는 건 내가 잠시 저질렀던

어리석은 짓을 반복하는 셈이다.

오르세 미술관의 티켓. 아마도 에드가 드가의 그림인 듯한 저 발레하는 소녀들의 모습, 그리고 그 뒷면에 선명히

찍혀있는 5.5유로의 입장료.

'[여행] 짧고 강렬한 기억 > Paris, France-2008' 카테고리의 다른 글

| [파리여행] 노랑빛이 풀어져 내린 흑백사진속의 파리. (2) | 2008.11.03 |

|---|---|

| [파리여행] 에펠탑 아이스께끼, 샹드마르스공원을 걷다. (2) | 2008.11.01 |

| [파리여행] 몽마르뜨 언덕 완상하기. (16) | 2008.10.27 |

| [파리여행] 몽마르뜨 언덕을 오르다, 사크레 쾨르 성당 뒷통수 치러. (6) | 2008.10.17 |

| [파리여행] 무도회가 벌어지고 있는 듯한 공간, 루브르 궁전의 야경. (14) | 2008.10.15 |