어렸을 적 48색 크레파스를 쓰면서, 금색과 은색 크레파스를 어떻게 써야 할지 곤혹스러워 했던 기억이 있다.

다른 것들과는 달리 반짝이는 색깔이 특별하고 귀해 보여서 아무 그림에나 쓰기는 아까워 했던 기억과, 그렇게

아끼다가 어딘가 그림 구석에 금색이나 은색칠을 할라치면 정작 생각만큼 이뿌게 나오지 않아 맘상했던 기억이다.

물론 정확히 이런 식으로 의식하지는 못했겠지만..다루기 까탈스러운 금/은색 크레파스는 대개 다른 아이들이

몽당이가 될 때까지도 공장천연의 끄트머리 각이 그대로 살아있곤 했다.

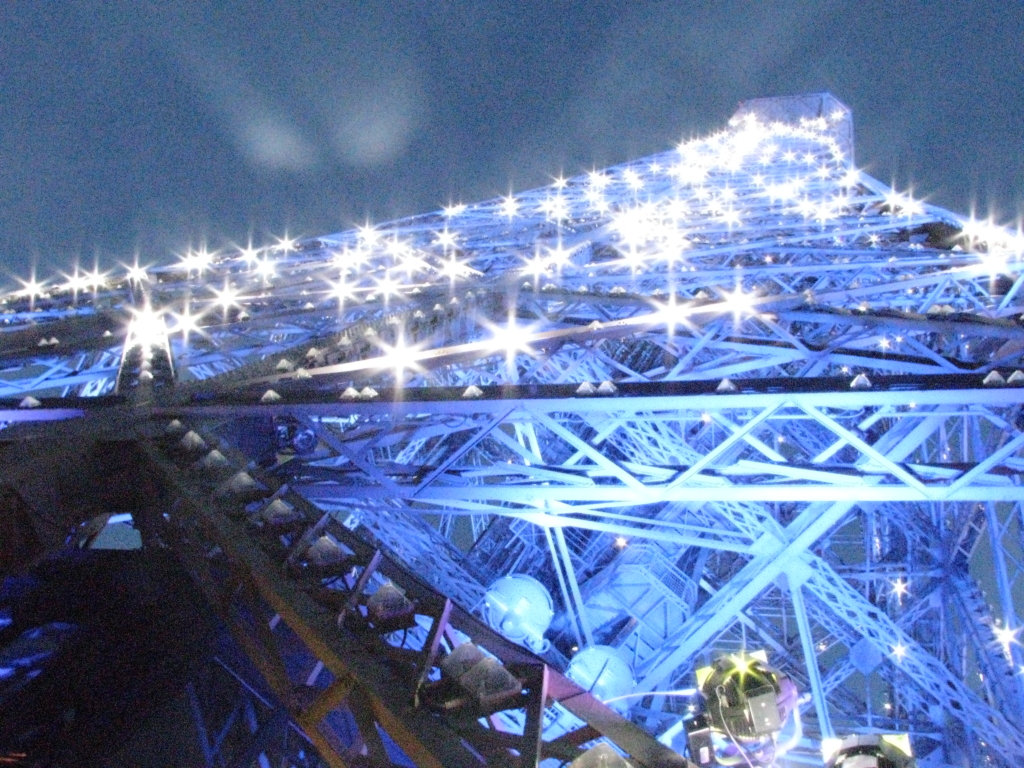

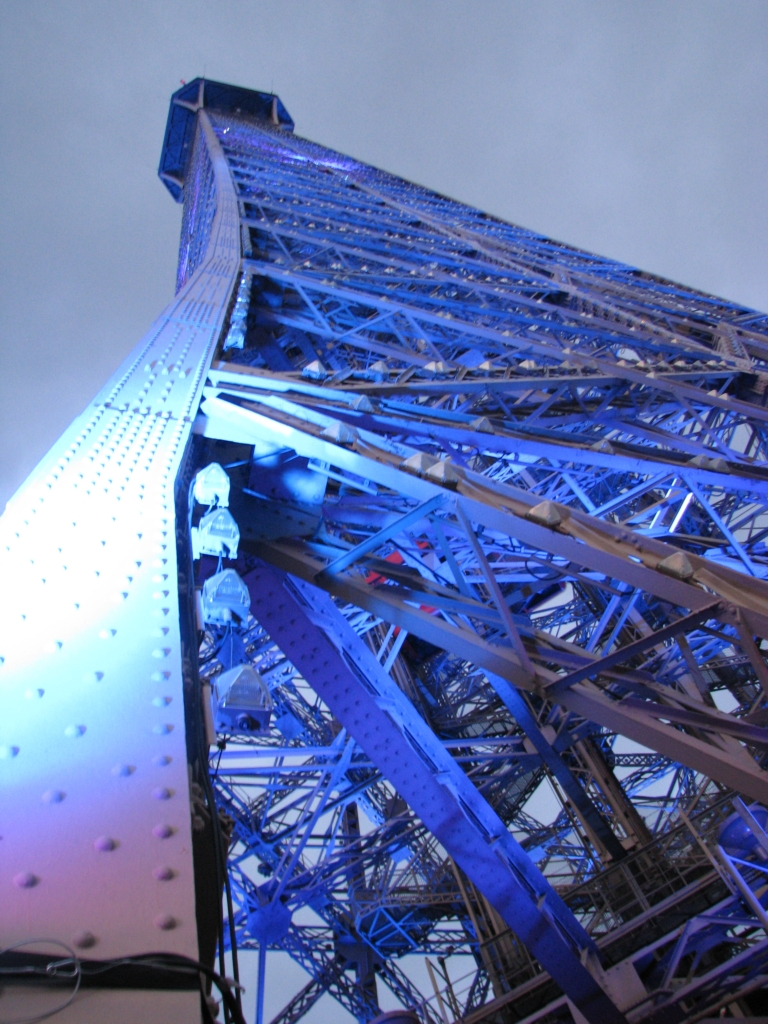

앵발리드의 반짝이는 금빛돔을 올려다보며 그런 생각을 했다. 추적추적 나리는 빗발이 눈에 들이쳤지만, 섬세하면서

부드러운 장식이 금박의 사용으로 인해 자칫 천박해 보일 수 있는 외관에 분위기를 더하고 있었다. 이집트에

갔을 때 밋밋한 돔 형태에 빤짝이는 금박을 쳐발랐던 비교적 최근에 지어진 모스크를 본 적이 있는데, 어찌나

싸구려스러워 보이던지 차라리 담백한 벽돌색이 그대로 남아있는 모스크에 눈이 갔더랬다.

그치만 이건 그렇다. 금색 크레파스를 딱 적당하게 썼네, 싶다. 파리 시내 어디서고 반짝이는 황금빛이 부드럽게

시각을 자극할 만큼 충분히 눈에 띄면서도, 그렇게 야하지 않은 수준.

앵발리드에는 두 개의 문이 있다. 황금빛 돔의 교회가 바로 보이는 남쪽 문과, 정원을 안고 서 있는 북쪽 문.

남쪽 문으로 바로 들어서려다 보니 어라, 자그마한 해자가 파여 있고, 사진에서 보이듯 뭔가 다리를 세팅하기 위한

기계장치가 보인다. 애초 나폴레옹의 묘소로 지어진 것이 아니라 군사 시설이었다고 하던데, 그래서 방어 목적의

시설물이 구비되어 있는 게 아닐까. 덕분에 살짝 에둘러 가야 했지만 쌀쌀한 추위마저 느껴지는 현재 시간은 9시 반.

여긴 대부분의 관광지가 오전 열 시에 개관을 하나보다. 샤요 궁전의 박물관도, 앵발리드도, 오랑주르 미술관도

모두 10시에 개장한다고 했다. 매표소에서 돌아나와 정원을 거닐었다.

코스모스. 한국에도 같은 종자의 꽃이 있겠지만, 이렇게 카메라를 들이대고 찍는 건 순전히 이게 파리이기 때문이다.

원래 코스모스의 꽃잎맥이 저렇게 팽팽하게 조여졌던가..괜시리 새삼스런 시각으로 꽃을 바라본다.

화사한 형광빛의 꽃잎이 빗물을 잔뜩 움키고 있었다. 그 물방울 무게를 이기지 못하고 꽃이파리가 처질지언정,

끝내 빗물을 받아내겠다는 꽃잎은 하늘을 바라본다.

이게 북쪽 문으로 들어가는 앵발리드의 입구. 앵발리드는 네모난 마당, 아니면 사열대를 둘러싼 ㅁ자 형태의

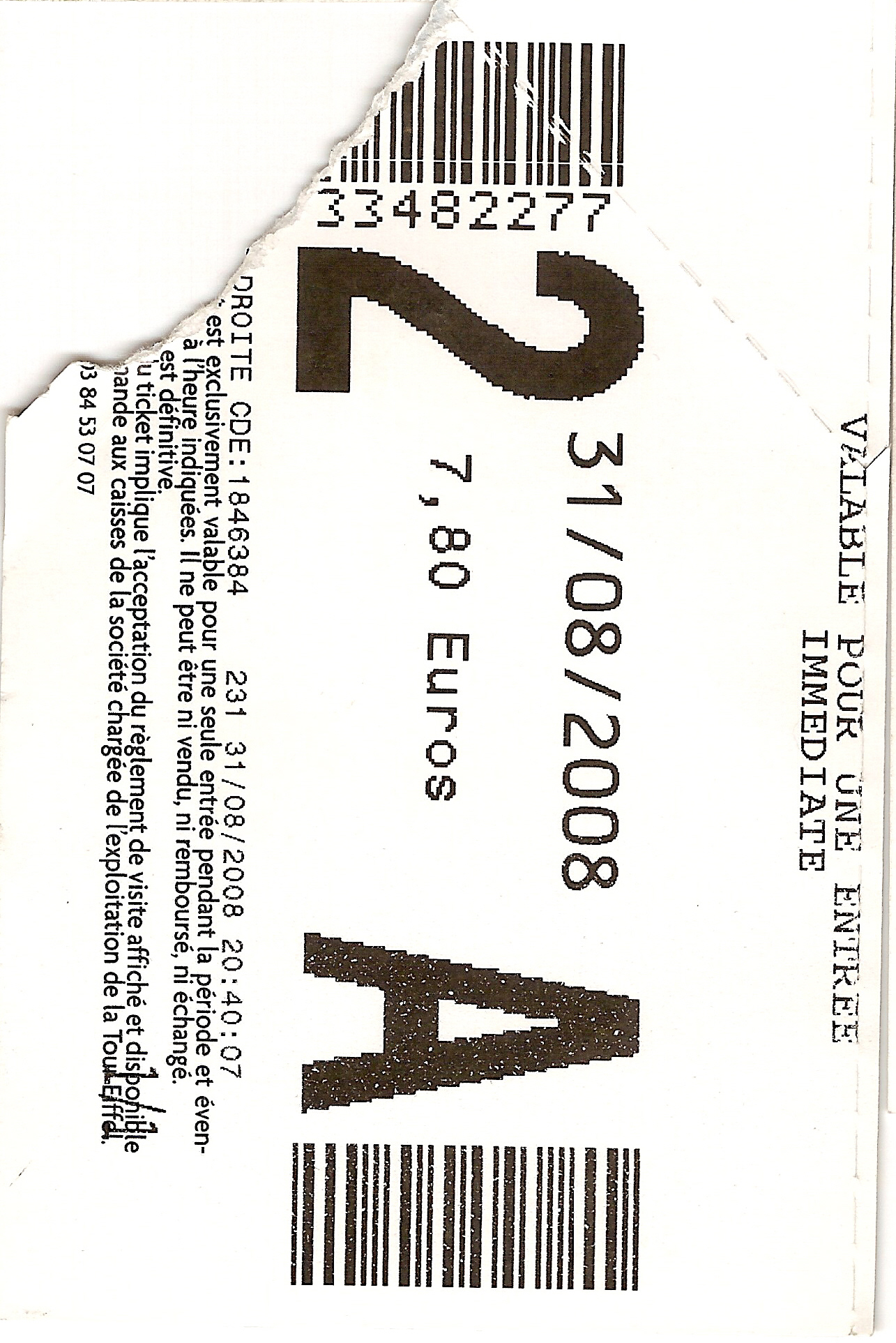

건물과 남쪽의 교회로 이루어져 있었다. 티켓은 자그마치 6유로, 나폴레옹의 무덤이 있는 돔교회와 ㅁ자 건물내의

군사박물관 입장료를 포함한 금액이다. 황금돔 교회에서 해설용 라디오기계를 대여하면 저런 돔 모양을 본딴

도장을 찍어주곤 무료로 빌려준다.

나폴레옹은 19세기의 영웅이었다, 그것도 마치 그리스로마 신화에서나 봤음직한 그런 영웅. 앵발리드, 곧 그의

무덤은 하나의 신전과도 같았다. 그리고 보면 오벨리스크, 피라밋, 옛 거석문명의 자취를 좇는 기념물들을 보건대

유럽이나 미국이나, 그다지 그 문화유산들은 새로운 건 아니지 싶다. 민주주의의 가치와 이념을 설파하는 동시에

그 '민주주의'라는 허울 위에 높게 쌓인 국가 권력을 새롭게 찬양하고 신화화하려는, 과거의 재탕.

마당에서는 아마도 나폴레옹의 군대가 열병을 하고, 발걸음을 맞추어 군가를 불렀으리라. 포석에 울리는 군홧발

소리와 절걱대는 쇠붙이 소리들은, 사방으로 비산되며 건물벽에 부딪히다가는 한참이나 애쓴 후에야 하늘로

퍼져 나가지 않았을까. 그 광경을 잔뜩 힘준 눈으로 오만하게 지켜보는 나폴레옹의 동상.

사열대 한쪽 켠에는 과거부터 프랑스가 써왔던 각종 포신이 진열되어 있었다. 사실 이 때 눈치를 채고 군사박물관

따위 갈 생각은 애당초 깨끗이 잘랐어야 했던 거다. 딱 보면, 대포 잔뜩 진열해 놓고 총기와 군복 전시해 놓고,

멀게는 말과 사람의 전신용 갑옷에서부터 가깝게는 방독면까지 전시해놓고 치열했던 전투지역 디오라마 펼쳐놓고.

그런 느낌인 게 뻔했는데, 마치 전쟁을 기념한다는 용산의 전쟁'기념'관처럼. 내가 살짝 관대해졌었다.

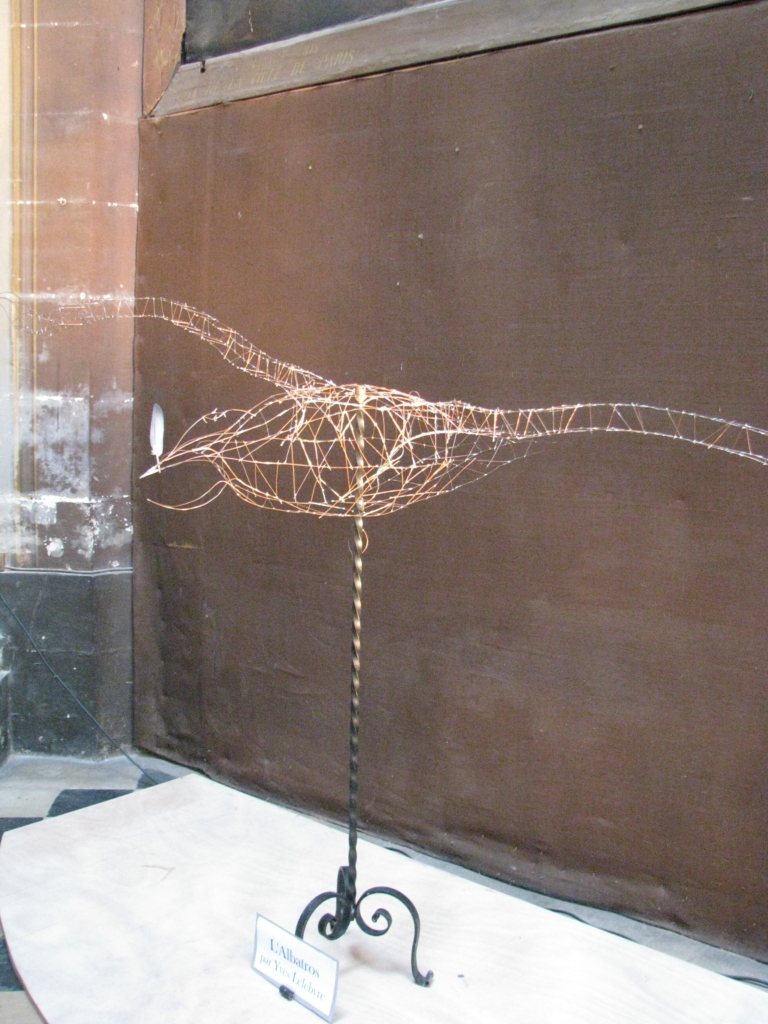

어디선가 갑작스레 새가 날아올랐다. 날아오른다..는 이미지에 덧씌워지는 인간계의 단상이란 정신의 고양, 보다

높고 근본적인 것으로의 비상, 뭐 그런 것들 아닐까. 지상에 발딛고 선 인간의 영혼이 하늘에 가닿기 위해서는

새의 날개를 빌어야 할 것처럼.

꼭 그런 건 아니더라도 음울한 날씨에 음산한 건물..왠지 새의 궤적을 눈으로 좇으며 망연해져 버렸다.

입장. 사람이 좀더 많아지기 전에 나폴레옹의 무덤을 한가로이 구경하고 싶어서 우선 돔교회부터 들어갔다.

먼저 눈에 띄인 건, 나폴레옹의 이미지로 어느샌가 각인되어 버린 저 모자와 코트. 실제로 썼던 건 아니겠지만

그 물품들과 나 사이를 갈라놓고 있는 정교한 유리상자와 몇개의 할로겐 조명이 만들어낸 진지한 분위기에 젖어선,

그것들을 쓰고 걸친 나폴레옹을 상상해 보았다.

다른 한 켠에 잇는 그리스도 상. 꼬불꼬불한 대리석 기둥이 사면에서 그리스도상 위의 차양을 받치고 있는 형태가

특이하다. 이런식으로 비비 틀어진 기둥 형태는 처음 봤기도 했지만, 검정얼룩 대리석과 담백한 금빛이 아주

세련된 느낌을 자아냈던 게다. 나폴레옹의 안식을 빌기 위해 세워진 교회가 아닐까 생각해 보았지만, 나중에

가이드북을 참고해보니 교회 자체는 17세기에 이미 완성되어 있었다고 한다. 새롭게 덧붙여 지어진 건 나폴레옹의

커다란 대리석 관이 놓인 지하 성당.

그 황금빛 돔의 안쪽 벽면이다. 벽화 하나하나를 세밀하게 살피고 싶었지만 너무 멀고 높아서 잘 보이지 않을

정도였다. 높이가 107미터라니 그럴 만도 하겠지만, 그보다 아랫쪽에 놓인 나폴레옹의 관이 더욱 관심이 갔기

때문이기도 했다.

얼핏 보면 무슨 베개 같기도 하고, 발받침대 같기도 하고, 다소 클래시컬한 의자같기도 한 저 생김새지만, 자그마치

6중으로 짜여진 저 붉은색 대리석-나무가 아니다!-관 안에 나폴레옹이 잠들어 있는 거다. 레닌이나 김일성 같은

현대 정치인들의 유해가 포름 알데히드에 절여져 대중에 공개된다고 새삼스러울 건 없겠다는 생각이 들었다. 이미

그런 아이디어는 나폴레옹의 죽음 이후에도 그를 이용하려는 의도에 따라, 땅 속에 묻히지 않은 관짝 그대로

대중에, 혹은 프랑스 국민에게 노출됨으로써 구현되고 있었던 거다. 1850년대의 일이다.

그의 관 주위를 둘러싼 (아마도) 12명의 여신들은 영웅의 죽음을 기리며, 그의 평안한 사후를 지키는 수호신이다.

지하로 내려가는 길에는 지상의 통치권을 뜻하는 왕관과 손 모양의 왕홀을 바치는 왼편의 노인과, 하늘의 영광을

뜻하는 신물을 들고 있는 오른편의 노인을 마주하게 된다. 그 입구 위에는 써 있는 문구는 나폴레옹의 유언으로,

"나는 내가 깊이 사랑한 프랑스 국민에게 둘러싸여 세느 강에서 쉴 수 있기를 바란다."라는 의미라고 한다.

무덤으로 내려간다는 게 실감이 날 만큼 어두컴컴한 조명 아래에서, 나폴레옹의 시신이 사후에 운구되는 과정을

묘사한 조각을 보았다. 울음을 참지 못하는 나폴레옹의 군인들, 그리고 왠지 깊이없이 묘사된 왼쪽의 정치인들..

나폴레옹의 군대에서 공통적으로 보이는 깊은 눈매와 감상적인 표정은, 단지 촬영 각도로 인한 우연인 걸까,

아니면 작가의 의도인 걸까.

밑에서 바라본 그의 무덤은 더욱 크다. 이제는 발받침이나 베개라기보다는, 무슨 기묘한 트로피같기도 하고,

보물상자같기도 한 모양새다. 아마 그는..저 안에서 앙상한 먼지로 남아 있지 않을까. 그의 죽음은 더이상 아무런

실체나 흔적 따위 남기지 않고, 그저 저 커다란 관이라는 이미지로만 남아 있다.

이건 나폴레옹이 아니라, 나폴레옹 3세의 조각상이라고 했던 것 같다. 나폴레옹 3세는 나폴레옹의 동생의 아들,

간단히 조카라고 할 수 있다. 그는 나폴레옹의 이름을 이어받았고, 대통령으로 당선되어 황제로 변신하는 식의

모습도 이어받았으나, 외교적 수완이나 군사적 능력은 그리 신통치 못하여 프랑스를 유럽에서 고립시키는 결과를

낳기도 하고 결국 비스마르크에게 패해 포로가 되고 말았다. 그래서 그런지 표정이 좀...어릿하다.

영웅 나폴레옹의 치적을 열두개로 나누어 장면장면 해설한 부분이다. 상업을 번창시키고, 시민의 권리를 옹호하고..

글쎄, 얼마나 수긍해야 할 지는 모르겠으되, 다만 그가 이렇게까지 신적으로 추앙받고 있는지 미처 몰랐던 점을

알게 된 것만으로 만족이다.

관을 둘러싸고 마치 한바퀴 순례라도 하라는 듯 이어져 있는 원형의 통로. 그리고 벽면을 채운 나폴레옹의 업적과

반대쪽 풍경을 가득 채운 큼지막한 나폴레옹의 관.

돔교회랄까 아니면 거대한 돔 묘지랄까, 그곳을 벗어나 군사박물관 쪽으로 향했다. 고대에서 현재까지 이르는

전쟁무기나 장식품, 전쟁의 불가피성과 자국의 순수성과 정당성을 강변하는 프로파간다를 보여 줄 게 뻔했지만,

그런 것들보다 난 나폴레옹의 데드마스크만 보고 나오려고 했었다.

영어가 짧은 가이드 아저씨는 데드마스크가 현재 전시되지 않고 있다고 했다. 정확하게 그는 'no'라고 했을 뿐이지만

내 질문과 그의 제스처로부터 그의 심중을 유추해보면 그러했다는 얘기다. 중간에 만난 한 이탈리아 아저씨의

말대로, 전쟁박물관은 so stupid things로 가득찬 공간, 데드마스크도 없다니 별 아쉬움 없이 앵발리드를 나섰다.

사실 잠시 2층의 전시관 몇 개와 1층의 중세시대 전시관을 둘러봤지만, 정말 눈 깜빡할 사이에 질려버리는 바람에

얼른 뛰쳐나오고 말았다. 파리까지 와서 그간의 '전쟁'이 자랑스럽게, 또 자세하게 보관되어 있음을 떠올리는 건

그다지 유쾌한 기억은 아닐 듯 했달까.

저런 식으로 바닥에 깔린 포석, 세월의 더께를 담뿍 머금은 건물의 누런 벽, 희끗희끗 색이 바랜 듯한 짙은 회색빛

지붕, 그리고 이 모든 탁색을 순식간에 생명가득한 풍경의 일부로 바꾸어 버리는 녹색 정원. 선명한 연두빛 잔디와

보들보들해 보이는 녹색원통뿔 모냥의 작은 나무.

앵발리드의 금빛 돔 아래엔 나폴레옹이 쉬고 있다. 그의 유언은 사실, 세느 강에서 사랑하는 프랑스 국민들에게

둘러싸여 쉬고 싶다는 이야기였다. 글쎄...앵발리드의 금빛 돔 지하교회가 그가 원했던 휴식처일까. 수많은 사람들

앞에서 불편한 대리석 6중 관 안에 누워있는게 과연 그가 바랬던 사후의 모습일까.

그의 유언은, 프랑스 국민들에게 둘러싸여 쉬고 싶다는 말은 그를 인간 그 자체가 아닌 일국의 영웅으로 기억하게

했다. 그리고 앵발리드의 군사박물관과 더불어 그의 무덤은, 프랑스의 옛 영화, 군사적 자부심의 원천을 퍼올리기

위한 마르지 않는 샘물로 활용되고 있는 건 아닐까.

│

│

]

]